基于声纹识别的输电铁塔螺栓松动检测方法研究

1.值得研究的“小螺栓”

在中国,每秒钟都有约 1.4 亿千瓦时的电沿着 242.5 万千米的 35 kV 及以上线路奔向工厂、医院和家庭。如果把电网比作“钢铁动脉”,那么输电铁塔就是支撑这条动脉的“骨骼”。骨骼再强壮,只要一颗关键螺丝松动,也可能导致整座铁塔在台风、覆冰或列车经过时突然“骨折”。因此,问题的核心并不是“螺栓松动是什么”,而是:在存量规模如此庞大的铁塔、数千万颗螺栓的现实面前,我们能否找到一种智能化的方法来快速、准确地发现松动? 这就是本文要论证的“值得研究”之处。

传统方法的局限性

如图1所示,传统的螺栓检测方法是运维人员通过扭矩扳手抽检,一座常规铁塔螺栓可达 3000 余颗,塔头横担处最密集。抽检比例往往不足 1%,却要背负 100% 的安全责任;更糟的是,高空作业危险、效率低,无法覆盖“三跨”(跨高铁、跨高速、跨重要航道)区段。换句话说,传统方法在统计学意义上就不足以保证可靠性,这是任何精细化运维都无法回避的难题。

图1 运维人员检修螺栓是否发现松动

让铁塔“开口说话”-声纹可视化

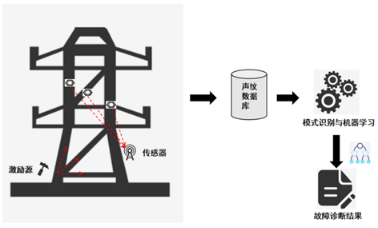

既然一颗颗盘查不现实,能不能让铁塔自己“报告”哪颗螺栓松了?早期,一些经验丰富的运维工人通过锤击铁塔所产生的声音变化来分辨该铁塔是否存在螺栓松动,这一操作已经在实践中证明其有效性。受此启发,能否将更加灵敏的现代声学传感器代替人耳,通过进一步分析采集的信号特征,结合机器学习来自动辨别螺栓是否松动?答案是肯定的。声纹识别技术最早应用于语音处理领域,因其特征提取过程简便、预测准确度高以及良好的抗噪声能力,目前在工业领域被广泛用来进行设备的故障识别,例如变压器异常状态检测、电缆外部破坏检测、土木结构检测等。国家电网、南方电网近两年在变压器故障预警中验证了声纹可视化的有效性,其原理可简单概括为“设备结构变化 → 声波传播路径变化 → 声纹图谱异常”。螺栓松动同样会改变局部刚度,进而调制声纹。把这一思路搬到输电铁塔,就能实现“非接触、远距离、一次性扫描成片区域”。人工敲击配合频谱分析是最早的非接触螺栓评估手段之一,Kong[1]利用敲击所产生信号的功率谱密度作为特征,结合决策树(Decision Tree)识别螺栓松动,Zhang[2]提出了一种以梅尔Mel频率倒谱系数为特征,利用支持向量机(Support Vector Machine)进行分类的螺栓松动检测方法,Liu等[3]针对噪声干扰和数据稀缺问题,提出了一种基于敲击声的螺栓松动监测方法,该方法结合了全极点群延迟函数(APGDF)特征提取和原型网络分类器,APGDF从声音信号中提取出能够抵抗噪声干扰的特征,而原型网络能够在样本数量有限的情况下有效学习和分类。李文彬等[4]利用声纹识别原理与方法,建立了基于锤击信号MFCC特征向量提取与判定的声纹识别模型,但该系统依赖大量声纹数据组成的样本库,具有一定的局限性,且无法对螺栓松动进行具体定位。就目前而言,系统研究声纹识别技术应用于螺栓松动检测和精细化定位相对较少,且大多数仍停留在理论验证阶段。

"

"

图2 基于声纹识别的铁塔螺栓松动检测技术

图3 利用声发装置与传感器进行声纹数据采集

2.研究难点

(1)多源干扰抑制

从复杂的工业噪声背景中准确提取螺栓松动的声纹特征是一项挑战,尤其是输电铁塔通常位于偏远或难以接近的地区,且野外环境复杂多变,易受到多种因素的干扰,例如风声,动物叫声等,为此,必须首先深入刻画螺栓松动所独有的声纹机理,进而构建能够在极低信噪比下稳健运行、并具备强抗噪能力的分离与识别算法,以确保现场监测的准确性与可靠性。

(2)标签信息不足

若结合机器学习,例如深度学习技术,尤其是卷积神经网络(CNN),需要大量的数据来训练模型,但由于输电铁塔的特殊性(涉及电力供应安全),现场操作的复杂性,想要获得大量的真实标签数据较为困难,现场不可能为每一种铁塔、每一种螺栓规格采集成千上万条松动样本,这就要求算法具备“举一反三”的能力,在有限数据里学到物理规律,再迁移到新场景。

3.研究内容

围绕在极少标签、噪声干扰等约束下实现螺栓松动声纹诊断,我们把研究内容拆成三条并行且相互嵌套的“技术链”,用一条逻辑线把它们串起来:先把声音变成可解释的特征,再把极少的标签充分利用,最后让一套模型在未曾见过的塔型上仍然听得懂“哪颗螺栓松了”,具体可分为以下三个部分:

- 多领域特征融合与提取:在铁塔螺栓故障诊断场景中,螺栓松动产生的声纹信号具有非平稳性,其包含多个瞬态特征。这些信号的频率成分和能量随时间变化,并且户外环境中存在大量噪声干扰,单一的时域或频域分析方法难以全面捕捉这些变化,通过对每个音频信号提取不同领域的特征,例如时域,频域,小波域等,并整合这些来自多个特征域的信息来提供比单一领域更全面和准确的特征描述,并从融合特征中进一步筛选出最具有判别力的特征。

- 半监督学习:现场能给出的带标签样本往往不足百条,而大量未标记数据则易于收集且成本低廉,因此为了克服监督学习算法无法利用未标记数据的缺陷,采用半监督学习(Semi-Supervised Learning)利用少量标注数据和大量未标注数据训练模型,在标记数据稀缺的情况下利用未标记数据来提高分类准确率。

- 迁移学习:由于输电铁塔型号各异,种类繁多,为了进一步缓解数据采集的压力,提高系统的泛化性能与预测准确率,拟采用迁移学习(Transfer Learning)的方法进行不同铁塔之间的跨域诊断,把源域(已有标签塔型)和目标域(新塔型)的声纹特征同时映射到一个共享的“结构-声学嵌入空间”,通过最小化最大均值差异(MMD)和对抗损失等方式,使不同塔型的分布边缘对齐,而类别中心保持可分离。

4.结语

一颗螺栓的松动,过去只能靠师傅的耳朵和扳手去“赌概率”;而未来的电网,应该像智能音箱一样“听得懂”自己的健康。声纹可视化不是炫技,而是解决摆在现实层面的技术难点。攻克上述难题的意义远不止于电网。螺栓连接广泛存在于风电塔筒、桥梁桁架、高铁扣件等大型钢结构中,输电铁塔只是其中“环境恶劣、螺栓密集、噪声复杂”的场景之一。一旦该技术在铁塔上落地,技术栈几乎可以无缝迁移到其他生命线工程。从这个角度看,研究输电铁塔的声纹可视化,不仅是在解决一个具体行业痛点,更是在为“大规模基础设施如何低成本、高精度自我诊断”提供通用方案。

参考文献

- [1]P. Liu, X. Wang, Y. Wang, J. Zhu, and X. Ji, “Research on percussion-based bolt looseness monitoring under noise interference and insufficient samples,” Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 208, p. 111013, 2024.

- [2]李文彬, 冯砚厅, 王勇, 李晓康, and 吕亚东, “铁塔螺栓松动声纹识别技术研究,” 河北电力技术, vol. 41, no. 06, pp. 63–67, 2022.

- [3]Y. Zhang, X. Zhao, X. Sun, W. Su, and Z. Xue, “Bolt loosening detection based on audio classification,” Advances in Structural Engineering, vol. 22, no. 13, pp. 2882–2891, 2019.

- [4]Q. Kong, J. Zhu, S. C. M. Ho, and G. Song, “Tapping and listening: A new approach to bolt looseness monitoring,” Smart Materials and Structures, vol. 27, no. 7, p. 07LT02, 2018.